先月、横浜市歴史博物館で開催されている企画展を見に行きました。

横浜市歴史博物館のとなりには、国の史跡になっている『大塚・歳勝土遺跡』があります。

大塚・歳勝土遺跡は、弥生時代の代表的な遺跡、静岡県にある登呂遺跡、佐賀県にある吉野ケ里遺跡などなど有名どころの遺跡よりは地味というか、いたって普通の遺跡なのですが、なぜそんな遺跡が、国の史跡になっているのか、その理由が面白かったのでここに書いておこうと思いました。

神奈川県横浜市にある国の史跡『大塚・歳勝土遺跡』

大塚・歳勝土遺跡は、横浜市域で稲作がはじまった弥生時代の半ば、いまから2000年ほぼ前の遺跡です。

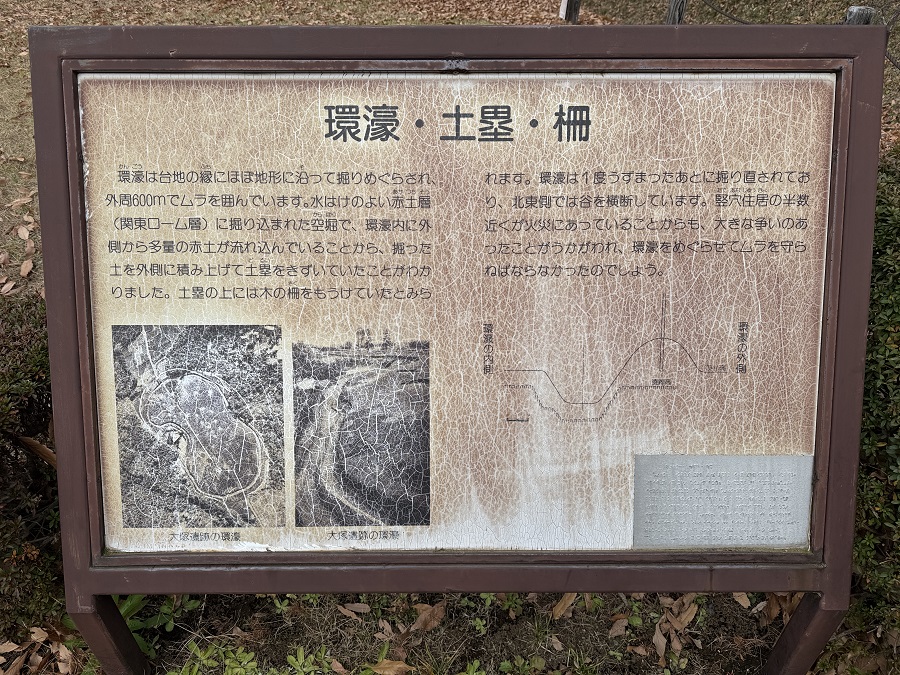

大塚遺跡は、まわりを大きな溝でかこまれた環濠集落とよばれている集落で、歳勝土遺跡は、四角形に溝をめぐらせた方形周溝墓とよばれる墓が集まった墓地であります。

弥生時代の環濠集落としては、大塚遺跡は大きくはなく、西日本の大型遺跡よりは小ぶりだし、同程度の規模の環濠集落は周辺に点在しています。

墓地である歳勝土遺跡についても、規模や副葬品という点ではごく普通の遺跡です。

このような「ふつう」の遺跡である「大塚・歳勝土遺跡」のどこを評価されて国の史跡になったのでしょうか?

「ふつう」の遺跡が国の史跡になった3つの理由

「ふつう」の遺跡、大塚・歳勝土遺跡が国の史跡になった理由は3つあるようです。

1つ目は、大塚遺跡で弥生時代の環濠集落の全体像を示していた点です。

周囲を溝でかこまれた環濠集落は、九州から関東地方まで分布しており、その調査例は関東地方でも2000を超えていますが、全体が発掘された例は少なく、多くの場合は、細切れの発掘成果をつなぎ合わせて全体像を復元しているが、大塚遺跡では台地上の全面を調査した遺跡なのであります。

写真で見ると、キレイにひと回り遺跡が発掘されているのがわかりますよね。

2つ目は、集落と墓地がセットで見つかった点です。

弥生時代の集落も墓もたくさん調査さてきていますが、両方を全面的に調査し、その関係をとらえることができた例は少ないのです。

なので、大塚・歳勝土遺跡は、集落と墓の関係を明らかにした貴重な例なのであります。

3つ目は、大塚・歳勝土遺跡が立地する早渕川流域で、同時期の「遺跡群」の全体が調査されたことです。

港北ニュータウンの開発に関連して、およそ5キロ四方の範囲で約200カ所の遺跡が発掘調査されました。

発掘調査にとりかかる前には開発予定区域内の徹底的な分布調査がおこなわれたため、少なくとも台地上の遺跡についてはほぼすべてを調査したといってよい、ということです。

一地域内の遺跡群全体を発掘したことによって、集落相互の関係や移り変わりについての研究を進めることが可能になったのです。

この3つのことによって、大塚・歳勝土遺跡は、その代表格といえる遺跡なのであります。

横浜市歴史博物館で企画展を見学したあと「大塚・歳勝土遺跡」を歩いてみる

横浜市歴史博物館の館内からエレベーターで、遺跡公園へと続く陸橋に行くことができます。

歴博通りという道路の上を渡って遺跡公園内へと行けるように陸橋があります。

大塚・歳勝土遺跡は、台地上にある遺跡だからか、公園入り口から少し坂を登るような感じで歩いて行くと、地図で見える左側、竪穴住居などが復元されている場所へと行くことができます。

さきほど3つ目で書いたように、大塚・歳勝土遺跡周辺の遺跡の位置がわかるように、遺跡公園には、立体的なオブジェがあります。

ただ、このこんもりとしたオブジェが、何を表しているのか知らないと、子供たちの遊び場と化したり、ただの石?の置物として認識されてしまうのが悲しいところです。

(実際、子供たちがここに登って遊んでいた)

こんもりとしたオブジェの左側には、竪穴住居や高床倉庫などが復元された「大塚遺跡」へと行くことができます。

大塚遺跡

吉野ケ里遺跡に行ったときにも見ていたのですが、弥生時代の環濠集落には、集落の周りを、堀と柵、乱杭という先が尖った木を地面に突き立て、外敵から守る設備?があったようです。

ここ大塚遺跡にも、集落を囲むように柵が設けられていたようであります。

竪穴住居の後ろにショッピングモール?の駐車場が見えて古代と現代のちぐはぐ感が良いですね。

さきほど大塚遺跡が発掘されていた当時の写真を載せましたが、1975年当時は、ここらへん一帯は緑が多くある森?だったようで、大塚遺跡周辺の開発具合いが、とてもよくわかる写真だなと、本を読みながら思っていました。

竪穴住居は中に入ることができるのですが、けっこう暗く、かなり土の臭いがするので(竪穴住居あるある)、すみません・・・私には入り口で限界でした。

弥生時代の遺跡は、あまり行ったことがないのですが、都会のど真ん中で?ここまで弥生時代の住居跡などを復元している公園って、どれくらいあるのでしょうかね。

古代の人たちの生活にふれられる場所が身近にあって羨ましいです。

ということで、大塚遺跡のとなりにある遺跡「歳勝土遺跡」へと行ってみたいと思います。

歳勝土遺跡

歳勝土遺跡は、大塚遺跡の隣にある方形周溝墓の遺跡です。

方形周溝墓とは、文字通りお墓であり、有力者のお墓と言われていたりしています。

発掘当時の写真を見てみると、方形周溝墓が何個も発掘されているのですが、公園になっている現在は2個か3個くらいしか見学することができません。

公園になっているいま、芝生の下には保存するために埋め戻された方形周溝墓が眠っているんだなと思いながら歩いていました。

こちらの写真の奥には、木製?でできた棺が見えます。

ものすごく簡単に大塚・歳勝土遺跡について書いたのですが、このように遺跡がまるまる発掘されることは少ないとのことなので、このように環濠集落と方形周溝墓がキレイに発掘された大塚・歳勝土遺跡は、南関東の弥生時代のムラについての貴重な遺跡だと感じました(そりゃあ国の史跡になるのも納得です)。

横浜市歴史博物館に展示していある縄文土器も、とても素晴らしいので、古代史に興味がある方は、ぜひ行ってもらいたい博物館、遺跡公園だと思いました。

※参考資料(大塚・歳勝土遺跡についてさらに詳しく知ることができます)